吉村昭をつづけて読んでいる。

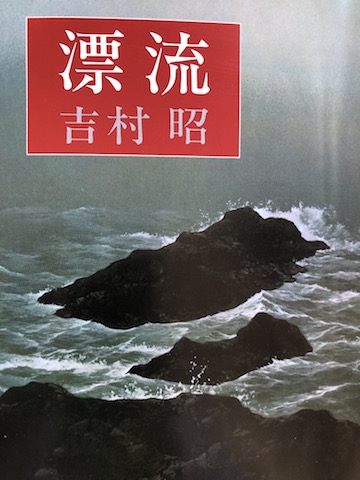

今回は『漂流』。(新潮文庫)

時は、1785年(天明5年)。

土佐の船乗り・長平は、シケに遭い、黒潮に乗ってしまう。

やがて絶海の火山島(青ヶ島のはるか南にある鳥島)に漂着。

そこは、水も湧かず、食べものもない無人島だった。

仲間の男たちが次々と倒れていくなか、

アホウドリ(渡り鳥)の肉と雨水、わずかな魚介と海草で

12年間なんとか生き続け、ついに生還する───。

吉村昭は、限界状況のなかで格闘する人間を好んで描く。

限界状況になると、否応なく、その人間のリアルな「骨」が露出する。

まさに実存状態になるからだ。

地獄の底に落ちていくような時化や漂流のシーン、

仲間がひとり、またひとり死んでいく光景もリアルで恐ろしいが、

島から脱出しようと、

アホウドリ(翼を広げると2.4mほどもある)を背負って飛び立とうとしたり、

渡りをするアホウドリの首に木札をつけ、

その手紙を運んでもらおうという場面などは、

あまりにかなしく、自然と向き合ったときの、人間存在の小ささに乾いた笑いがわく。

鳥島(海上保安庁撮影)

吉村昭の小説はディテールがすごい。

綿密な取材による、しっかりとした「骨組み」。

そのうえに、無駄のない肉がついている。

歌い上げるのではなく、事実を事実として描くことで、

ハードでソリッドな叙情が立ち上がってくる。

*

作家・高井有一による、文庫の解説がまた素晴らしい。

吉村昭の文章の魅力をこう書く。

●独りよがりの幻想に溺れたりはしない。

●意味ありげな言葉を連ねたりはしない。

●正確で節度のある視線

上空から見た鳥島(海上保安庁撮影)

『漂流』の主人公・長平は、

とにかく「希望」を意識して生きつづけようと思う。

が、限界状況のなか、自殺を考えることもあった。

長い年月、たましいの揺れを経ることで、

じょじょに無駄なあがきをやめるようになる。

運命という波に、身をゆだねることを知っていく。

まさに「他力」というものを体得していくのだ。

このあたりが、読んでいて、とても納得できるし、

いまのひどい時代を生きるうえで、参考になる。

ヴィクトール・フランクル『夜と霧』

「希望をもつ」こと。

これは、ナチスの収容所で暮らした精神科医ヴィクトール・フランクルの著書

『夜と霧』でも言及されていることだ。

こちらはこちらで、この世の地獄からの生還者だが、

いまのこのひどい時代、

ぼくらが落ちこんだり、ひねくれたり、無駄に怒ったりせず、

まっとうに正気で生きていくうえで、

いちばん大切なことではないか。

ひるまず、弱気にならず、斜にかまえず、

光はあまねく万民に射していることを忘れず、

まっすぐに生きていこう。

そう思った。