インターFM ロバートハリスさんの「おとなのラジオ」

本日のお話は、「アイリッシュ・ウイスキー」。

全文はこんな感じ。

今日は、アイリッシュ・ウイスキー。

初めてアイルランドに行ったのは、ちょうどいまの季節。

9月の下旬のことでした。

日本は、まだまだ暑さが残っていましたが、アイルランドの首都ダブリンに着くと、

かなりひんやりしていました。

あいにく曇天の暗い天気で、ときおり雨が降りましたが、やがて淡い青空が広がっていきました。

そして、日が傾くと、大きな虹がかかりました。

見上げると、さまざまな形をした雲が流れていきます。

翌る日もその次の日も、晴れているかと思うと、さーっと通り雨がきました。

そんな変わりやすい気候は、

きっと、このケルトの島の人の性格に影響を与えたに違いありません。

*

「酒好き」「音楽好き」「乗り物好き」、「スピード好き」

というのがどうもケルト人の特徴かなと思います。

これ、フランスの社会学者・ロジェ・カイヨワの「遊び」の分類では、「めまいの遊び」に入ります。

そういえば、ケルト人の好きな「渦巻き模様」。

これは、アイルランドの雲の流れに、そして「めまい」に通じると思います。

憂鬱な天気のもとで、陽気にやっていこうというのは、

よほど「偏屈」「反骨」、あるいは、「おさなごころ」に溢れているのか。

たぶん、その両方をともに持っているのでしょう。

アイルランド人はイングランドの1000年近い圧政や差別と戦い続けてきました。

この屈託と鬱屈が、アイリッシュの人間的な魅力をつくりだしているように思います。

ヨーロッパ大陸の西の果てに追いやられたケルト=アイルランド。

その土地のウイスキーには、

不屈で真っ直ぐな血が息づいているように思います。

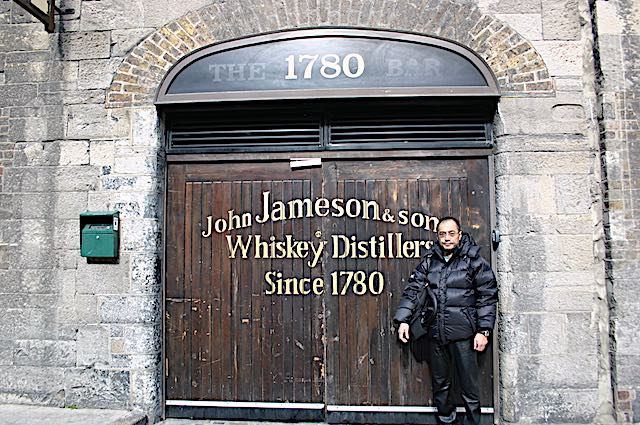

ウイスキーはアイルランドで生まれたと言われています。

12世紀(日本でいえば、源平合戦の頃)にはすでに飲まれていた、と記録に残っています。

アイリッシュの特徴は3回蒸留すること。(ちなみにスコッチやジャパニーズは2回)

透きとおった麦の香り、

甘く滑らかなのどごしだけれど、

奥に、一本、強くしたたかな骨がほの見えます。

激情とやさしさ。

この二つをともに持ち、損得(メリット・デメリット)を超えて、

爽やかに行動するアイルランド人の物語はたくさんあります。

なかでも、ぼくは、ジャック・ヒギンスの小説『鷲は舞い降りた』が好きです。

この小説のなかで、主人公はブッシュミルズというアイリッシュ・ウイスキーを飲んでいました。

人間的なたましいの揺れをもつ登場人物たちは、

アイルランドのウイスキーにとてもよく似ています。

「甘い憂鬱の酒」アイリッシュ・ウイスキーをぜひ。