近江の風光が好きです。

その土地から生まれる日本酒もやさしく、押しつけがましくなく、

魅力的です。

そんな近江の酒造りを感じたくて、4つの酒蔵を訪ねました。

まず、最初は五箇荘の中澤酒造。

銘柄は「一博(かずひろ)」。

2000年に祖父の代で休業した中澤一洋(かずひろ)さんが、

ちかくの畑酒造で修業をし、2015年に自らの蔵で、

酒造りを復活させました。

ていねいな仕事が息づく、素晴らしいお酒です。

次は、近江鉄道・太郎坊宮前駅のちかくにある、その畑酒造。

主要銘柄は「大治郎」。

「人の顔が見える酒造り」がコンセプト」

しっかりと骨のとおった酒は、

酸を中心に、うまみがぎゅっと凝縮された、濃醇な味わいです。

つづいて、琵琶湖大橋をわたった湖西の堅田(かたた)、浪乃音酒造。

杜氏の中井均さんにお目にかかりました。

創業は1805年。

こだわりは「上品な甘味」。

すっきりとキレのある中で甘味を出すのが浪乃音流。

浪乃音酒造の理念は「古壷新酒(ここしんしゅ)」。

俳人・高浜虚子の造語で、「伝統を守りながら新しいことに挑戦する」という意味だそうです。

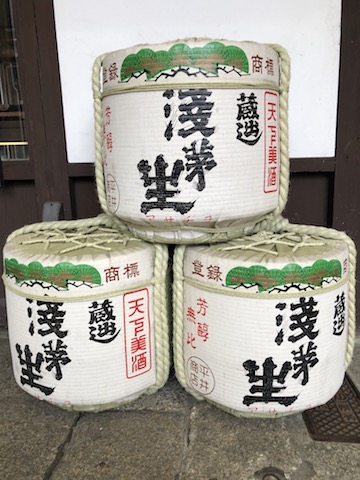

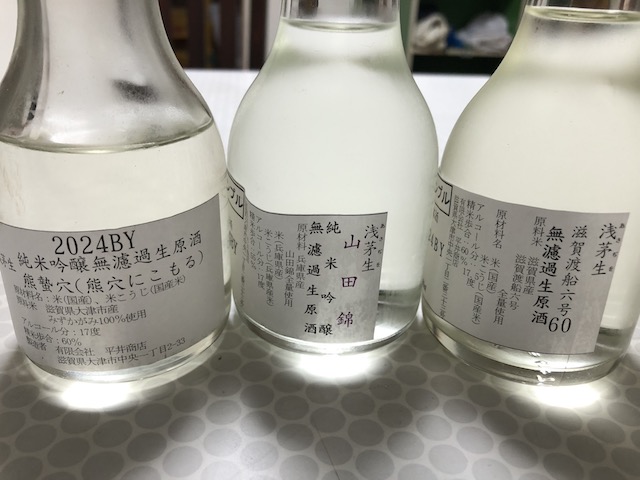

最後に訪ねたのは、大津の商店街のなかにある平井商店。

創業1658年。

平井将太郎さん、弘子さんご夫妻が醸す酒。

銘柄は「浅茅生(あさじう)」。

浅茅生とは、背の低い茅が生い茂る場所のこと。

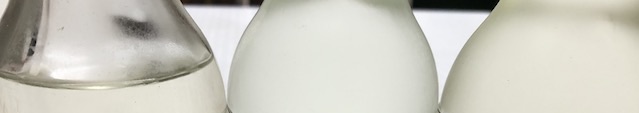

米の品種の違いによる味の違いをテイスティングさせていただきました。

「食べながら飲んでいたら、いつの間にか無くなっているお酒」を目指しているそうです。

味わいや薫りはとてもおだやかで、柔らかく、

まさに近江の酒という感じでした。