インターFM 「Otona no Radio」

本日のお話は、「オランダのジン」。

全文はこんな感じ。

_________________________________________

今日はオランダのお酒「ジュネヴァ」です。

*

ジンが生まれた土地は、オランダ、ということ。みなさん、ご存知でしたか?

ジンと聞いて思い浮かぶのは、タンカレーやゴードン、ビーフィーターなど、クリアでシュッとしたお酒。

カクテルなどに使われるジンで、

「ロンドン・ジン」と言われています。

なにゆえロンドン・ジンかといえば、

ロンドンで生まれたジンだから、というあまりに真っ当な答えなのですが、

あえてロンドン・ジンというからには、

ほかのジンもあるのかと言うことになりますが・・あるんですね。

今日のオランダのお酒=ジュネヴァが、それです。

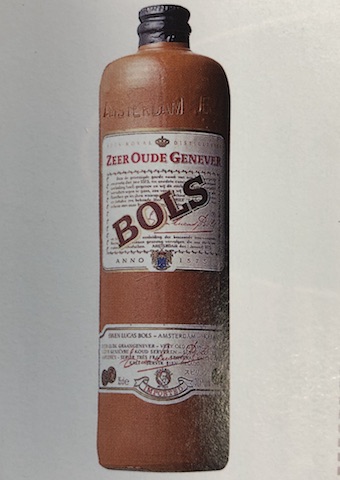

オランダ・ジン。またの名をジュネヴァ。

1660年生まれの、元祖(がんそ)ジンです。

ジュネヴァはもともと薬用酒で、

哲学者デカルトやスピノザを輩出したヨーロッパ最古の大学の1つ、

オランダ・ライデン大学医学部で生まれたそうです。

植民地でのマラリアなど熱病の特効薬として、

麦などを原料にしたアルコールにジュニパー・ベリー(杜松ねずの実)を漬けて、

蒸留したものでした。

*

この薬用酒。味がとてもよくて、大人気となり、

みんな、フツーのお酒として飲みはじめました。

そんなおり、オランダのオレンジ公ウイリアムという人が、

イギリス名誉革命の後に、イギリス国王として迎えられました。

この国王は、フランスから輸入されるブランデーを減らそうと、

ジンの税金を安くしたので、ロンドンで「安くて美味い酒」として、

ジンが爆発的に流行しました。

*

ことに1720年くらい(日本では、江戸時代、徳川吉宗の頃)がすごかったみたいで、

「ジン・クレイズ(狂気のジン時代)」と言われています。

すでにその頃、ジュネヴァは、略してジンと呼ばれていましたが、

産業革命のおかげで、

雑味のない、どこまでもクリアーなお酒を造れる連続式蒸留器というのが誕生。

やがて、みなさんご存知のシャープでクリアなロンドン・ジンが誕生するわけです。

さて。

ジュネヴァの味わいは、グラスから立ち上る香りからして、すでにロンドン・ジンとは違います。

原料は大麦麦芽、ライ麦、トウモロコシ。

なので、ウイスキーとジンの両方をあわせもったような、人なつっこい香りがします。

香りの切っ先が鋭くなく、やわらかい。

で、ひとくち飲むと、穀物のふくらみのある味が広がりります。

色も透明ではなく、ほのかな麦わら色です。

ロンドン・ジンを新幹線とすれば、

オランダ・ジン(ジュネヴァ)は、蒸気機関車のよう。

ひとの手ざわりや吐息が感じられます。

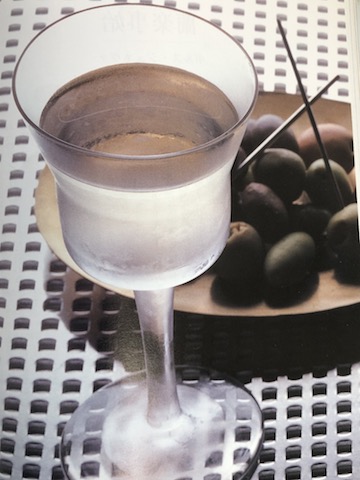

ぼくは、ジュネヴァを少し冷やして、ストレートで飲むのが好きです。

秋の夜。書物のページをめくりながら飲むのにぴったりです。

*

江戸時代の1812年。

はじめて日本でジュネヴァ(オランダ・ジン)をつくった人がいました。

長崎奉行所の役人・茂伝之進(しげ でんのしん)です。

伝之進は、出島にいたオランダ商館長・ドゥーフという人に、

故郷の酒=ジュネヴァを飲ませてあげたくて、苦心惨憺、つくり上げたという話が残っています。

はたして、そのジン。

どんな味だったんでしょう。